Perjuangan nasib kontributor media di Indonesia memang pelik, tapi harapannya: solusi bukanlah sebuah ilusi.

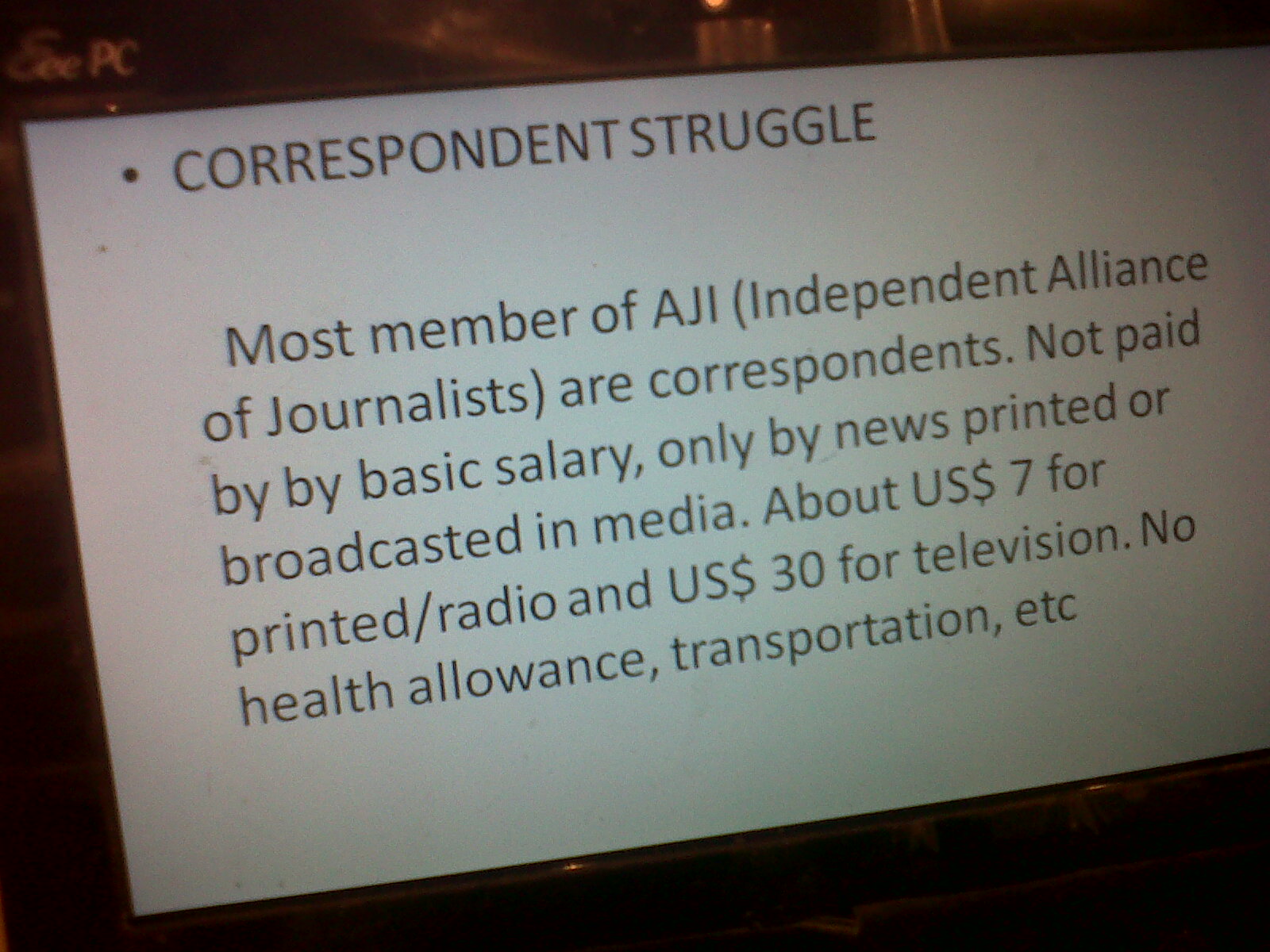

Dalam rangkaian pertemuan jurnalis Asia Tenggara yang digelar International Federation Journalist di Phnom Penh ini, tak lupa, sebagai perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, saya membawa persoalan koresponden. Kondisi para koresponden –ini biasanya sebutan untuk jurnalis media cetak, sementara untuk tv memakai istilah kontributor dan stringer untuk pewarta foto, hakikatnya sih sama saja, di Indonesia tak dapat dibilang bagus. Jauh panggang dari api.

Dunia internasional mengenalnya sebagai ‘freelance journalist’, artinya wartawan lepas, yang bebas mengirim berita ke mana saja, tanpa ikatan tertentu. Honor yang diberikan biasanya cukup besar, karena mempertimbangkan semua pengeluaran sang jurnalis: transportasi, logistik, peralatan dan pengiriman berita, hingga asuransi resiko. Beberapa media internasional di antaranya (cetak atau online) menghitung honor berupa tulisan per kata yang dimuat, setelah diedit oleh redaktur. Umumnya, kantor berita atau media internasional ini sudah punya data, siapa saja jurnalis yang bisa dihubungi di sebuah wilayah tertentu, untuk order peliputan tertentu. Karena tanpa ikatan, mereka bebas-bebas saja mengirim berita ke mana saja, by order maupun inisiatif usulan. Bulan ini kirim ke AP, bulan depan ke Reuters, berikutnya ke media Perancis, Kanada, US, Australia, dan sebagainya.

Berbeda dengan kondisi di Indonesia. Mayoritas media memang memiliki kontributor di setiap daerah. Tapi, yang unik, mereka ini seperti “diikat”, tak boleh kirim tulisan, foto, atau visual ke media lain. Padahal, mereka tak diikat dengan perjanjian kerja tertentu, dan upah serta jaminan yang layak untuk kehidupan sehari-hari. Jangankan asuransi, untuk penugasan ke luar kota pun, perusahaan media kerap “ngutang” pada jurnalis lepasnya untuk nomboki dulu pengeluaran yang dibutuhkan.

Masalah regional

Problem rendahnya penghargaan pada koresponden bukan hanya terjadi di Indonesia. “Sama saja di Filipina. Saya pernah merangkap jadi kontri di 5 media internasional sekaligus,” kata Nonoy Espina, kawan dari negerinya Manny Pacquiao itu.

Sembari menikmati cemilan di tepi kolam renang Hotel Imperial Phnom Penh, ia berkisah, kehidupannya juga ditopang dari pendapatan sebagai jurnalis di media lokal. “Kalau dihitung honor akumulatif jika dapat order dari banyak media memang besar. Tapi kalau dihitung honor per media, kecil sekali,” ungkapnya. Jika dirupiahkan, pendapatan jurnalis lokal di Filipina, tak lebih dari Rp 2 hingga 3 juta per bulan.

Perdebatan terjadi saat kami sampai pada diskusi, “Bolehkah mengirim satu berita, dari sebuah liputan atau wawancara yang sama, pada beberapa media sekaligus?” Kawan yang lain, Chin Sung Chew dari Malaysia menolak kinerja seperti itu. Sementara si Filipina, belakangan bergabung juga kolega Po Naing Lin dari Myanmar, membela. Dalihnya, “Tak masalah itu. Tinggal kita re-write, bikin re-angle. Mudah saja, kan?” Di Malaysia, gaji jurnalis untuk masa kerja setahun –setelah melalui masa probation atau internship- jauh di atas rata-rata wartawan Indonesia. Bisa sampai Rp 5-6 juta per bulan. Sementara di Myanmar dan Kamboja, dapat Rp 1 juta setiap bulan saja sudah untung.

Koresponden, kontributor, stringer, freelance, atau apapun namanya, lekat dengan perjuangan. Hidup mereka berbatasan tipis dengan resiko. Saat tulisan ini saya posting, kita baru mendengar kisah kontributor Trans7 di Jambi Anton Nugroho Kusumawan, dan jurnalis Harian Mata Publik Aroby Kalirey di Ternate menjadi korban kekerasan saat meliput aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Beruntung jika media tempatnya bekerja tanggap, menanggung biaya pengobatan dan menuntut penyelesaian hukum atas kelalaian aparat yang menimpanya. Tapi, berapa banyak korban lain yang tak terbilang?

AJI Indonesia masih berusaha mencari berbagai cara agar kehidupan kawan-kawan jurnalis lepas, kebanyakan ada di daerah, dapat lebih diperhatikan. Tak hanya dituntut saat dibutuhkan eksklusivitas beritanya, tapi juga dianggap saat kehidupan berjalan landai. Salah satu di antaranya, kami mencoba menjalin kerjasama dengan Jamsostek, setidaknya agar jurnalis lepas bisa merasa aman saat bekerja, juga untuk urusan hari tua. Untuk langkah awal, memang butuh kesadaran untuk membayar sendiri premi bulanan, tapi kampanye besar AJI, menuntut kantor pusat memenuhi keperluan asuransi sebagai tanggung jawab perusahaan.